次代の最先端と喫緊の社会課題を見つめて

奥田 知明 (理工学部 応用化学科 教授)

大気などの環境媒体が健康に及ぼす影響を研究している奥田教授。学術研究活動と並行して、コロナ禍では国民的議論となっていたマスクの有効性についてメディアで発信をしたり、地下鉄構内の大気汚染について提言したり、社会課題の解決に向けて積極的に活動中です。研究者として「社会の役に立つこと」を基準に行動する奥田先生に、お話を伺いました。

「環境」と「健康」をキーワードに研究

Q 奥田先生の専門分野について教えてください。

奥田:環境化学を研究しています。大気などの環境媒体と人間の健康を結ぶ事象を研究し、世界の人々の健康的な生活へ貢献することを研究室のミッションとしています。 世界では今、SDGsを意識した社会活動が求められていますが、その一方で科学的根拠や効果の具体性が不明な「環境対策」も横行しています。私たちは、実験的根拠に基づいた環境化学の知見をもって、さまざまな形での社会実装を目指しています。

コロナ禍で科学的見地から発信

「社会のために役に立つか」を重視

Q コロナ禍において、テレビ番組などで積極的に情報発信をされていました。当時の活動内容を教えてください。

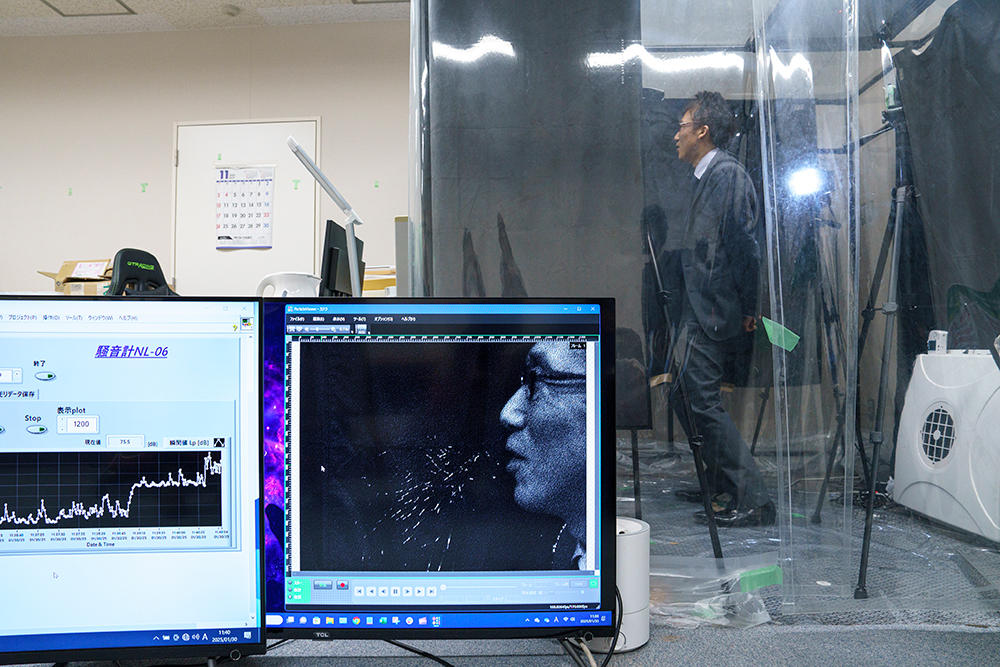

奥田:新型コロナウイルス感染症は、初期の頃から飛沫に含まれるウイルスが空気を介して感染することが分かっていました。店頭からマスクが消えたことは皆さんの記憶にもあると思います。しかし同時に、世間では「本当に、マスクは感染防止に効果があるのか?」という議論も巻き起こっていました。

私の研究室には、飛沫を可視化できる装置があります。そこでまず、単に話すだけでも飛沫が飛散することを「見える化」しました。そして、個人差はかなりあるのですが、パ行などの破裂音や大声を出すと飛散する、という事実についても番組内で検証しました。さらにマスクを着けた状態と着けない状態で声を出して実験を行い、マスクを着けることで確かに飛沫の飛散を抑えることができることを示しました。

Q テレビ番組に出演することで、研究者としてメリットはありましたか。

奥田:新型コロナウイルスのまん延防止に役立てたことが一番のメリットだと思っています。 しかし当初、研究者として一種のジレンマはありました。私は環境化学の研究者ではありますが、感染症研究の第一人者ではありません。また実験も、同じ装置があれば他の研究者でも同じ実験ができるでしょう。最先端でもオリジナルでもない知見を、私が堂々と発表して良いのだろうか、と悩みました。

ただ私は「自分が社会の役に立てることがあるならば、ちゅうちょせずに前に出るべきだ」と考えていたのです。今は「最先端かどうか」よりも「社会の役に立つかどうか」という指標を大事にしよう、と腹をくくりました。

やはり新聞やテレビ番組の影響は大きく、さまざまな反響を頂きました。私にとってのサイエンスの役割は「真実を突き止めて、社会に役立てること」です。情報を見える化して、一般の人に分かりやすく発信することは大切だと実感しました。

Q 東日本大震災の際の経験が、先生の意識を変えたとのこと。具体的にどういうことでしょうか。

奥田:2011年にご存じの通り福島第一原子力発電所で事故が起こりました。放射性物質が大気中に放出され、その影響について多くの国民が不安を感じました。汚染物質が大気中でどのように動き、人体に影響を及ぼすかについて、私には研究者としての知見がありました。しかし当時は迷った結果、積極的な発信はしませんでした。

後日、学生から「放射性物質の飛散について、先生は科学的知見から一般の人の不安を解消することもできたのでは」と指摘されて、その通りだと思いました。原発事故のときと同じ後悔をするまい、とコロナ禍では即行動をすることにしたのです。

日本の地下鉄をもっときれいに。

地下鉄構内のPM2.5を調査・検証

Q 現在、注力している地下鉄構内における大気汚染について教えてください。

奥田:以前から、慶應理工の学術研究成果を一般に広く紹介するKEIO TECHNO-MALL(注:慶應科学技術展。毎年12月に東京国際フォーラムにて開催されている)に出展していました。そこに来場していた(公財)横浜企業経営支援財団の方の仲介で、民間企業と共に「世界一空気のきれいな地下鉄」をテーマに掲げ、2018年に地下鉄構内のPM2.5を調査したところからスタートしました。

奥田:地下鉄構内は、基本的に閉鎖的な空間です。さらに電車が駅に近づくたびにレールと車輪やブレーキ等の摩擦によって生じた鉄を主成分とする粉じんが空気中に飛散し、構内を浮遊します。ある駅構内ではPM2.5濃度が地上の約5倍におよび、粒子に含まれる鉄の濃度は地上と比べて200倍以上に及ぶことが分かりました。

「日常的に使っている地下鉄駅構内の空気が汚染されている」という事実が衝撃的だったので、当時はメディアが一斉に報じるなど社会にインパクトを与えました。「対策を講じるべき」と機運が盛り上がったのですが、コロナ禍の到来の時期と重なったために対応が後回しになってしまいました。

Q 新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した今、地下鉄構内のPM2.5対策は進んでいるのでしょうか。

奥田:いいえ。ここには「日本の行政の落とし穴」と言える問題があります。

環境省は一般環境大気中のPM2.5濃度について環境基準を定めていますが、現状の解釈では「地下鉄構内」は適用外となっています。鉄道の運行を管理する国土交通省、労働環境を守る厚生労働省にも問い合わせたのですが、いずれも管轄外とのことで、責任を持って対応に当たるべき主体がどこにもないのです。

地下鉄の1日当たりの乗客数は約1500万人です。日本全国の線路に列車を走らせているJR全体でも1日当たりの乗客数は約2500万人なので、地下鉄構内の環境は国民生活に関わる問題として捉えるべきだと思います。とくに地下鉄構内で働いている方、呼吸器系の疾患がある方、金属アレルギーの方などへの影響が懸念されます。

Q 今後、どのようなステップで解決するべきだと考えていますか。

奥田:駅によってPM2.5濃度の深刻さは違うので、まずは測定・調査をして、一般に情報を公開することが必要です。高濃度となる主な原因はある程度は分かっていますし、換気システムを見直すなど対策をする手段もあるので、現状把握さえできれば「あとは対策を実践するだけ」という段階に移ることができます。とは言っても、対策するのも簡単ではないのですが。

地下鉄構内のPM2.5は、実は海外ではすでに大半が何らかの対応を始めている段階となっている問題です。例えば韓国では日本の環境省に当たる官庁が、地下鉄構内に対して図書館や映画館等の公共的な施設と同じ環境基準を定めています。日本でも、現場に近い関係者では現状の認識が広がっているものの、まだ行政が組織的に対策に乗り出す段階に至っていません。この問題の解決に向けては私も引き続き、できる限りの協力をしていきます。

倉庫内のサツマイモを救え!

環境×IT×農業でフードロス削減を目指す

Q フードロス問題の取り組みを始めた経緯を教えてください。

奥田:友人から「環境化学の力で、サツマイモのフードロスを解決できないか」と相談されたことをきっかけにスタートした研究が、大きく展開しています。

収穫したサツマイモは倉庫内に貯蔵されるのですが、貯蔵中に数割が傷んでフードロスになってしまいます。その友人はIT関連企業に勤務しており、センサーを使って腐敗を検知できないかという相談を受けました。

私は「傷んだサツマイモをセンサーで探すよりも、そもそもサツマイモが傷まないように、倉庫中の空気を管理した方がいい」と提案をしました。「空間静菌」と呼んでいますが、倉庫内に低濃度の静菌剤を行き渡らせることで、腐敗を防げると考えました。きちんと倉庫内の静菌剤濃度の管理を行えば、安全に対策ができます。

Q 実証実験を進めているとのこと、成果はいかがでしたか。

奥田:倉庫の隅々まで静菌剤を行き渡らせ、低濃度で長時間維持するためには、静菌剤の発生方法や測定方法が重要になります。新川崎(K2)タウンキャンパスでドローンを用いて空間濃度を測定したり、敷地内に2トントラックのコンテナを設置して発生方法を工夫したり、研究員や学生にも協力をしてもらいながら空間静菌の手法を確立しました。次に実際の農家さんで実証実験をしてみたところ、予想以上に大きな効果が得られました。

現在は、噴霧方法・測定方法を含めて技術をパッケージ化し、一般の農家さんでもフードロス対策を実践できるように、最終段階に取り組んでいます。ちょっとしたきっかけから社会貢献性の高い応用技術が生まれたという、面白い例なのではと思います。なお、私が友人だから相談されたのか、純粋に研究者として声を掛けていただいたのか、本当のところは分かりませんが、元々個人的に知り合いだったことで研究を進めやすかったのは確かだと思います。

新規技術で医療に貢献

Q 医工連携にも積極的に取り組んでいるとのこと、どのような内容でしょうか。

奥田:私たちの研究室では大気中の粒子状物質の毒性評価を行っているのですが、従来のフィルターは水に溶けないため、粒子を取り出して細胞や動物に曝露する実験はできませんでした。そこで水に溶けるフィルターを開発すれば、意図する実験ができると考えました。 このフィルターを学会で発表したところ、結核を専門に研究している医師で研究者の方に「こんなフィルターが欲しかった」と興味を持ってもらいました。結核は感染を防ぐために、患者さんが退院する前に呼気に結核菌が含まれていないか厳重に検査をする必要があります。現在は喀痰(かくたん)を採取して検査をしているのですが、この方法は患者さんの身体に大きな負担がかかります。そこでマスクに我々が開発した水溶性フィルターを取り付ける検査方法に変えることで、患者さんの負担を大きく減らすことができるのです。 PM2.5の本質的な研究というよりは実験手法の開発ですが、「世の中の役に立つ」という意味では大きな貢献ができると考えています。現在はフィルターメーカーと共同で量産を目指している段階です。結核に限らず、呼吸器系の感染症全てに応用できる技術になると考えています。

研究以外のエピソード

出張先でストリートピアノ弾きます。

普段はできるだけ夜 8 時までに家に帰り、9 時まではピアノ練習の時間にしています。研究は努力と結果が比例するとは限りませんが(笑)、ピアノは練習をすれば確実にうまくなるので楽しいです。学会などで出張する際は、出張先の駅などにストリートピアノがあるか確認をして、弾くことが趣味です。羽田空港の第 2 ターミナルのピアノがおすすめですが、ギャラリーが多いので弾くにはちょっと勇気が必要です。先日はここ新川崎にも期間限定でグランドピアノが来たので、早速弾いておきました。

プロフィール

1997 年東京都立大学理学部卒業。同修士課程を経て 2002 年東京農工大学大学院連合農学 研究科博士課程修了、博士(農学)。慶應義塾大学理工学部応用化学科助手、准教授などを経て、2020 年同教授。2015 年 Asian Young Aerosol Scientist Award 受賞、2023 年科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。日本エアロゾル学会および大気環境学会常任理事、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室とりまとめの専門家会合委員などを歴任。TV 出演やメディア解説も多数