脳と運動の関係とは?

生理学と心理学を駆使して考察、未来へつなげる

牛山 潤一 (環境情報学部 教授)

人間の脳がどのように運動を生みだし、習得するのか。あるいは、運動をすることが脳にどのような影響を与えるのか。牛山潤一教授の研究室では、「脳と運動」の関係性について、従来の枠組みを超えたアプローチで実験と考察を重ねています。子どもたちの教育や現役世代にも役立つ研究を目指して、日々活動している牛山先生に、お話を伺いました。

「脳→運動」と「運動→脳」、

二つの視点からアプローチをする

Q 脳と運動の関係性について、どのような研究を行っているのか教えてください。

牛山:大きく分けて二つアプローチがあります。

一つは「脳→運動」に注目するアプローチで、脳がどのように人間の運動を生み出し、学習しているのかを解明します。例えば新しい運動を習得するとき、脳の活動や筋肉の活動を記録しながら、それが時間的に、あるいは空間的に、どのように変遷しながら課題に適応していくのかを観察することで、脳 ・神経系の仕組みを明らかにします。私は運動生理学が専門なので、元々はこちらを主戦場としていました。

牛山:もう一つは「運動→脳」という逆方向のアプローチです。こちらの視点は、運動をすることが脳にどのような影響を及ぼすか、というものです。運動が健康に良いことは広く知られていますが、筋肉や心臓などの身体が鍛えられるという単純な話だけではなく、運動によって脳の活動が高まったり、高齢者における脳の萎縮が抑えられたり、生活の質の向上につながるということが近年ではいわれています。一般的にも 「運動→脳」のトピックは関心が高いと感じます。教育学などにもつながりますし、学生たちからも人気の分野ですね。

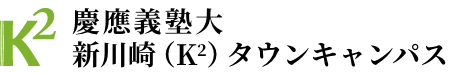

「脳→運動」と「運動→脳」、どちらの研究においても、脳波や筋電図を用いた神経系の活動を記録する手法だけでなく、脳を刺激して神経系の興奮性を評価する生理学的な手法も用いています。他方、脳は頭蓋骨の内側に存在するものですから、生きている人間を研究対象としている以上、どこまでいってもブラックボックスです。そういった方法論上の限界をいったん全て受け入れ、あえて行動データのみから脳内で情報処理を演繹 (えんえき)しようという心理学的なアプローチをとることもあります。二つのテーマは手法も近いし、共通の領域を扱っているようですが、実は、それぞれ別々の学会で別々に議論をされていて、学術的には両者を横断的に扱うスタンスの研究者はあまりいません。私たちはどちらのアプローチも大切にしながら、広い視点で脳と運動の関係性を捉えようとしています。ここに研究室として一つの特徴があると思っています。

個々人の来歴に応じて出てくる手の動きが異なる

Q この研究室で扱っている「心理学」について教えてください。

牛山:心理学といってもカウンセリングなど、メンタルヘルスの領域ではありません。心理学という学問については、かなりの人が少し偏った理解をしているようですが、「人を刺激したときに、どのような反応が見られるかを観察する学問」です。本研究室で用いられている心理学は一般的にイメージされる心理学とは異なるものだとは思いますが、ある新規的な環境に人を暴露した場合に、どのような運動パターンが観察されるか、人が無意識のうちにチョイスする 「行動」を基に、その背景にある脳内の情報処理プロセスを推測する、というアプローチを用いています。

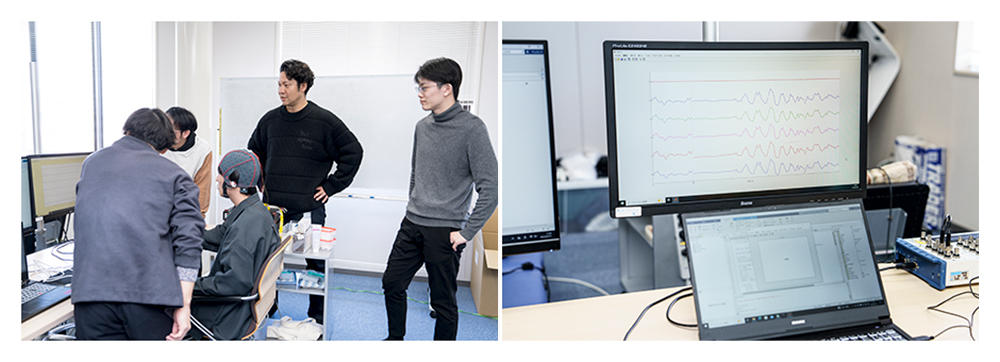

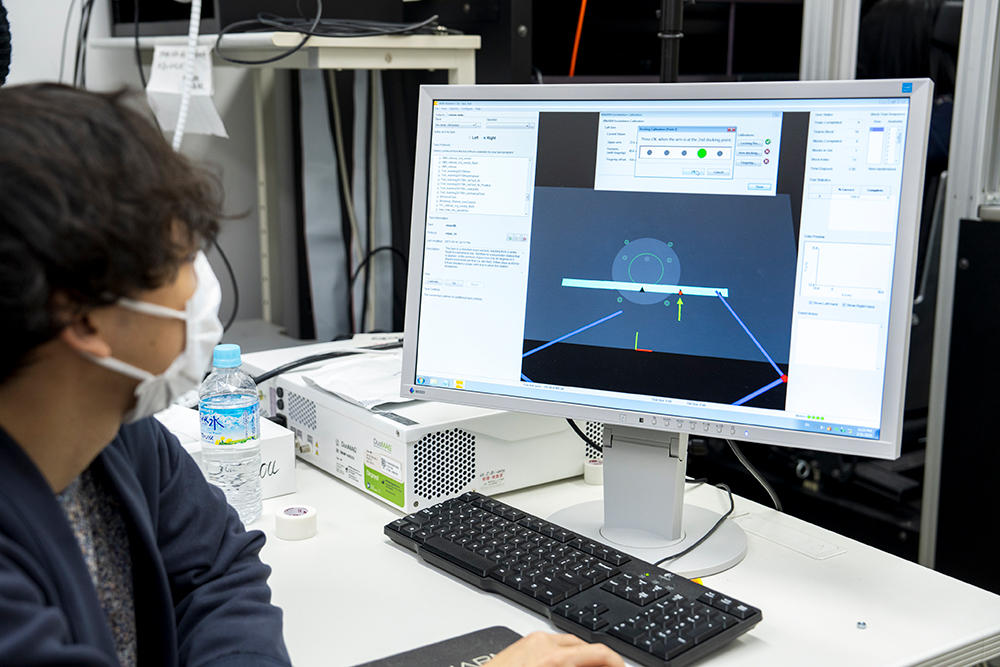

研究室では、KINARM (キナーム)というリハビリ研究でも用いられる上肢運動用ロボットを使っています。例えば、下記実験「画像2」の卓上にある目標点の手前で、左から右へ川の流れのような負荷が腕に掛かる設定のテストでは、最初は負荷にうまく抵抗できずまっす

ぐ手を伸ばすことができませんが、運動を繰り返すことで少しずつ上達し、きれいにターゲットに到達できるようになります。このような環境下で、どのような動きをすることを脳は選択するか、またそれを繰り返すことでどのように適応していくか、両手の動きをデータ化しながら観察していきます。出現する運動行動から、「脳の中でこういう計算がなされているのでは」と脳の中の仕組みを演繹するアプローチを行っています。

牛山潤一研究室 KINARMの実験

-

被験者は、椅子に座ってアームを操作。前方のデスク型の機器内に、PCゲームのような画面が見えている -

卓上の目標点に重なるように、ポインターを動かすテスト

-

右手・左手の両方の動きについて実験ができます。青い線が被験者の腕(アーム)です -

被験者の動きはデータ化され、パソコン画面にも映し出されています。運動を習得していくプロセスを客観的に解析することができます

幼稚園児がトランポリンで運動をすると、

認知能力が上がる?

Q 「運動→脳」の関係について、具体的な研究内容を教えてください。

牛山:ある企業と一緒に、トランポリンと子どもの認知機能に関する研究を行いました。幼稚園にトランポリンを設置して、インストラクターの指導に従って園児たちに10分間跳んでもらいます。跳ぶ前と飛んだ後に、ストループテスト (色名とインクの色が一致しない場合に、正しくインクの色を答えられるために要する反応がどれだけ遅れるかを計測するテスト)などの認知機能計測を複数行いました。

トランポリン運動をたった10分行なった後の方が、脳の抑制機能が有意に高いという結果が出ました。主に脳の前頭前野の機能と関連する認知機能だと考えられますが、「運動をすることが脳に良いことか?」を考える上で、有益な情報になるでしょう。

Q どうしてトランポリンが子どもの脳に良いのでしょうか。

牛山:今回はあくまでも機能が向上するかどうかを調べただけで、脳機能計測を直接しているわけではありません。そういう意味ではあくまでも私の推測となりますが、理由の一つとして考えられるのは、トランポリンがそこそこに強度の強い有酸素運動であること。

高齢者を対象とした先行研究では、ジョギングなどの有酸素運動をする習慣がある人は、脳の中で記憶をつかさどっている海馬の萎縮がストップすることが分かっています。記憶を司る脳領域と有酸素運動......一見なんの関係もなさそうですが、これは私が思うに、人間という生物の進化の歴史が関連しているのではないかと思います。その昔、人は遠くまで狩りに出かけて食料を得ていた。そして多くの食料を持って帰ってこられる人ほどモテた(笑)。こう考えると、有酸素運動をすることそのものが脳にとってはご褒美であり、脳を活性化させる要因となり得ることもなんとなく理解できます。今回の結果も、そうした脳内に組み込まれているメカニズムを引き出したのかもしれません。

もう一つ考えられるのは、トランポリンには「リズム」があるということ。リズムに乗って体を動かすことが、脳の活性化に作用していると考えられます。そして「跳ぶ」動作であることも重要なファクターだと思います。跳ぶときには跳躍を生み出す大きな筋力発揮も重要だし、他方で姿勢を保つために体幹の筋活動のバランスを保つことも大事です。バランス機能を司る脳領域も動員する必要があります。そう考えると、脳内の多くの領域を動員する

必要がある「脳トレ」として機能したと言えるのかもしれません。

未来の教育づくりに貢献したい

Q 牛山先生の「朝型と夜型」の研究について、きっかけを教えてください。

牛山:思春期の子どもには起立性調節障害などで、決められた時間の登校が難しいといった事例が一定数見られます。また、研究室に所属する学生の中にも、とても優秀なのに朝は能力を発揮できないタイプがいます。「朝が弱い」とはなんなのか?と。これは科学的に検証してみる価値があると考えて、今興味を持っています。

朝型・夜型が脳の個性ならば、決まった起床時間に固執するのではなく、別の対応を考える方が合理的です。例えば、朝型用・夜型用の2パターンのカリキュラムがあれば、どちらのタイプの子どもも効率的に学習効果を得られるでしょう。

一方で、「ただ夜更かしをした結果、夜型になってしまっているだけなのでは?」という考え方もあります。研究の結果、「朝型・夜型というものは存在しない。早く寝る習慣をつければいいだけ」という結果になるとしたら、それはそれで意味があると思っています。

Q 牛山先生は、脳と運動の研究を子どもの教育にどう生かせると思いますか。

牛山:今は、「学科」と「技能」のように感じで科目が分けて考えられていますが、もっとそれらの相互作用に着目した教育が展開されると良いと思います。たとえば、運動のあり方や意義を単に体育という教科の中に閉じて考えるのでなく、遊びも含めて運動をすることがどのように学科を含めた学校教育全体の効果を促進するか、というようなことを考えながら教育がデザインされていくと良いなと思っていますし、そうした教育改革の幹となるような研究をしていきたいです。現実的にはなかなか難しいですが、夢は自分の私塾をつくること(笑)。それはさすがに難しくても、私たちが日々積み上げている科学の知見が教育現場に浸透すれば、この研究室の存在意義があったかな、と思います。

学生のよき「相方」でありたい

牛山研究室の様子について、学生の皆さんに話を聞きました。

学部生でも1人一つの研究テーマを持つ牛山研究室。教授のみならず、修士課程・博士課程、時には学部の学生たちも学会で積極的に発表を行い、高い評価を得ています。

修士1年の財津(ざいつ)さんは、そんな牛山研究室について「部活のよう」と評します。例えば年に1回開催されるMotor Control研究会という学会に向けて、チームが一丸となって全力で取り組むところが、大会に挑む部活の雰囲気に似ているのだとか。学部生・院生がみんなで議論を重ね、それぞれの研究をブラッシュアップしています。

博士課程3年の杉野(すぎの)さんは、研究室の仲間とともにeスポーツの分野で助成金を獲得しました。牛山教授については「部活でいえばキャプテンとコーチの間のような存在」とのこと。指導を仰ぎつつ、研究者としての歩みを進めています。

研究以外のエピソード

剣道部OBの言葉に導かれて研究の道へ

牛山:環境情報学部で学んでいた学部生時代は、慶應義塾大学の體育會剣道部に在籍。理系ではなかったのですが、ケガをしてリハビリに励んだ経験から人体の仕組みに興味を持ち、自分で勉強をはじめました。そんな折、当時、内閣総理大臣で體育會剣道部のOB会長でもあった橋本龍太郎さんから 「牛山、大学院くらい行って、自分の専門をひとつ身につけろ」と言われたんです。もちろん、私には「はい」一択しかありません(笑)。そこから研究者の道へ進み、気づいたら、今に至ります。きっかけをいただいた橋本先輩には今でも感謝しかありません。

プロフィール

2000年慶應義塾大学環境情報学部卒業。2005年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、博士 (学術)。2013年慶應義塾大学大学院医学研究科より、博士 (医学)授与。2014年4月より慶應義塾大学環境情報学部准教授、2022年4月より同教授。専門は運動生理学、神経科学。